人形機器人時代即將到來!

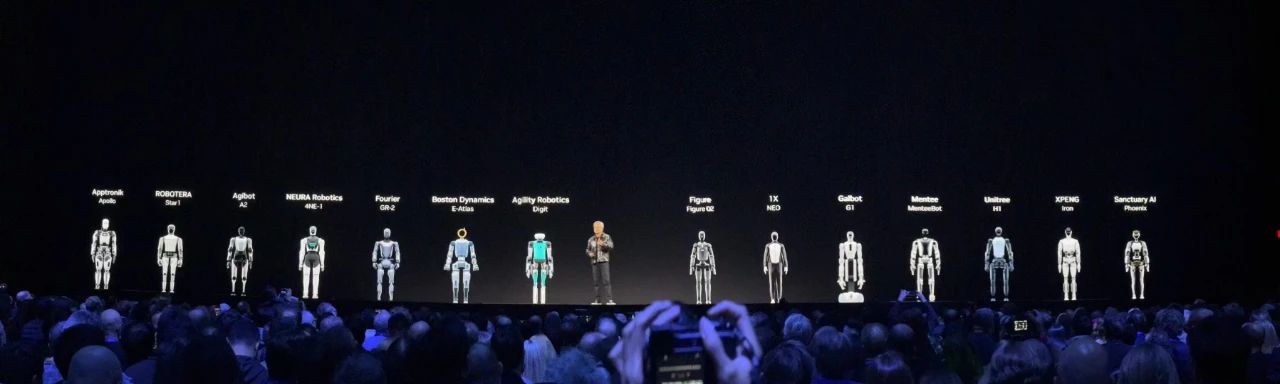

在CES 2025展上,人形機器人大放異彩。英偉達展出了由14款人型機器人組成的“機器人軍團”,這些機器人分別來自14家企業,其中包含小鵬汽車等6家中國企業。

車企搶著“造人”

“汽車行業在人工智能時代出現了一個非常有意思的趨勢——‘在路上’是智能汽車,‘飛上去’是飛行汽車、低空產業,‘立起來’是人形機器人、具身智能。”在中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉看來,智能汽車產業正在進一步發展為聚合型智能產業。

誠然,車企在人形機器人上投注的熱情不比在飛行汽車上少。

特斯拉CEO馬斯克在去年12月會見臺積電董事長時透露,特斯拉未來的發展方向將主要傾向于人形機器人Optimus,而非汽車。特斯拉的目標是,最早2025年底之前對外銷售這些機器人,未來大規模鋪開后,Optimus成本大約可以降至2萬~3萬美元。目前,特斯拉已經在其工廠內使用了一些機器人。

2024年12月26日,廣汽集團正式發布自主研發的第三代具身智能人形機器人——GoMate,不僅在安防、康養、汽車后市場等領域有應用潛力,還將在物流、教育等更多場景應用。廣汽集團計劃2025年實現自研零部件批量生產,并率先在廣汽傳祺、埃安等主機廠車間生產線和產業園區開展整機示范應用;2026年實現整機小批量生產,并逐步擴展至大規模量產。

2024年12月25日,理想汽車CEO李想表示100%會做人形機器人,“理想是一家人工智能企業,要做的不是汽車的智能化,而是人工智能的汽車化,并將推動人工智能普惠到每一個家庭”。

2024年11月6日的小鵬汽車“AI科技日”上,全新一代人形機器人“Iron艾倫”正式亮相。該款人形機器人已經進入小鵬汽車廣州工廠進行了小鵬P7+車型的生產實訓,未來將會聚焦在工廠和線下門店等場景。

在2024年11月的廣州車展上,長安汽車也高調喊話:不僅要造機器人, 還要造飛行汽車,5年內投入超500億元,2026年前推出長安飛行汽車產品,2027年前發布人形機器人產品。

2024年4月,奇瑞汽車聯手AI公司Aimoga共同研發了人形機器人Mornine,進軍人形機器人賽道。同年3月,上汽創投參與人形機器人本體企業智元機器人的A3輪戰略融資,上汽集團以投資機器人企業的形式切入人形機器人領域。

是噱頭還是認真的?

繼大模型后,“具身智能”成為今年科技界的新熱點,被認為是新一波人工智能浪潮中的重點方向。人形機器人作為AI領域極具代表性的實體,正在AI技術進步以及新能源車成熟產業鏈的催化下,加速產業化落地。

英偉達CEO黃仁勛不久前強調,人工智能行業的發展有兩大趨勢,即AI智能體與機器人,未來機器人的種類可能不少,但很可能只有汽車、無人機、人形機器人三種機器人能夠實現大規模量產。

廣東省大灣區新能源汽車產業技術創新聯盟秘書長張瑞鋒認為,車企在三電技術、傳感器、機器視覺、人工智能等方面的技術積累,與人形機器人的技術開發有著共通之處,可以實現優勢互補和資源共享。

同時,因為勞動力的減少、用人成本的增高,車企天然具有應用場景的優勢。2024年12月7日,極氪智慧工廠迎來了第40萬輛汽車下線,正在極氪智慧工廠實訓的優必選工業人形機器人Walker S1參與和見證了這一歷史時刻。Walker S1化身“質檢員”,親自上車體驗了極氪MIX的歡聚對坐、靈動中島、智能語音助理Eva等最新智能黑科技。這一夢幻互動,展現了人形機器人與智能汽車深度融合的美好未來。

喜提新“員工”的還有比亞迪。2024年11月,比亞迪汽車長沙工業園,Walker S1與無人車協同作業,實現從分揀、搬運到配送的室內外一體化的全自動流程,打通了物流最后10米,實現了真無人物流。

不僅車企,地平線拆分其機器人事業部,正式成立具身智能公司“地瓜機器人”;速騰聚創面向機器人行業積極拓展第二增長曲線,意欲從上游核心零部件切入。張瑞鋒認為,車企和汽車零部件供應商爭相入局人形機器人,還有尋找新增長曲線、提振股價的訴求。人形機器人代表了未來新技術的發展方向,誰先布局無疑將占領先機,動作快的企業必然會得到更多資本市場的支持。

機器人比飛行汽車更快落地?

馬斯克在2024年股東大會上稱,未來人形機器人與人類的數量比將超越1:1,甚至達到2:1的驚人比例,預示著全球人形機器人市場將擁有100億至200億臺的龐大容量。

根據中商產業研究院的數據,預計到2028年,人形機器人市場規模將增至138億美元,5年內年均復合增長率達50.29%。花旗集團預測,到2050年全球人形機器人市場規模將達7萬億美元,全球人形機器人數量將達到6.48億臺,約達到當前全球汽車保有量的一半。

張瑞鋒認為,車企有生產制造等優勢,但劣勢在于是否能作為主業投入,提供真正的資金、人才去鉆研經營。比如,之前碧桂園也曾聲勢浩大地要進軍機器人產業,但是沒有領軍人物和腳踏實地地推進,最終結果是失敗的。

香港瞻行資本創始人、原自動駕駛公司聯合創始人詹培勛也認為,現在車企投資人形機器人存在一定風險,在于各企業對機器人的理解程度。事實上,人形機器人的發展是逐步深入的,先從泛娛樂化過渡到專業領域如健身、助力等再深入到生產,對機器人工作精度的要求逐步提升,“車企多將機器人用于降低人力成本的生產環節,其實相當于直接做最難的部分,不太符合機器人的發展路徑”。此外,從戰略上,上市公司投資到一個新方向,通常要服務于主業,如果將人形機器人設置為一個事業部,其就只是汽車主業的配套,車企對其要求會非常嚴格,不會允許其超出主業框架去發展;如果獨立成立一個公司,除非車企老總非常有魄力,愿意為一個前瞻產業砸錢,就像馬斯克常常強調,特斯拉應該算是全世界最大的機器人公司,因為特斯拉汽車就好像帶輪子的半感知型(semi-sentient)機器人。

車企入局人形機器人,是噱頭還是認真的,尚有待觀察。但機器人走進生活的浪潮已經無法阻擋,電車人產業平臺創始人馬前程指出,低空經濟的發展受到空域管制的限制,還沒有那么快落地;但機器人不受物理限制,落地速度會更快,而比機器人落地更快的是機器狗,“最近,Unitree B2-W機器狗視頻燃爆朋友圈,翻山越嶺如履平地強到飛起,讓人看到了人形機器人的未來”。

文:郝文麗 編輯:黃霞 版式:劉曉燁