3月31日下午,上海浦西地區全域封閉管理的前夕,接到人民日報社上海分社社長劉士安的電話后,我匆匆拿了幾件換洗衣服,從浦西家中趕赴地處浦東的分社,準備值四五天班。

但完全沒想到,隨著疫情更趨嚴峻復雜,這一去離家至少20多天……

按上海當時被戲稱為劃黃浦江而治的“鴛鴦火鍋”式封控方案,4月1日凌晨起,浦西地區封控管理。上海有關方面給新聞單位發放了應急采訪車的通行證。作為年近花甲的“60后”老太,我和“90后”記者巨云鵬,驅車駛過平時擁堵而此刻空無一車的延安路高架及過江隧道,進駐人民日報社上海分社辦公樓,和人民網上海頻道的“95后”攝影師顧海民,睡行軍床、吃方便食品,奮力制作上海抗疫全媒體報道。

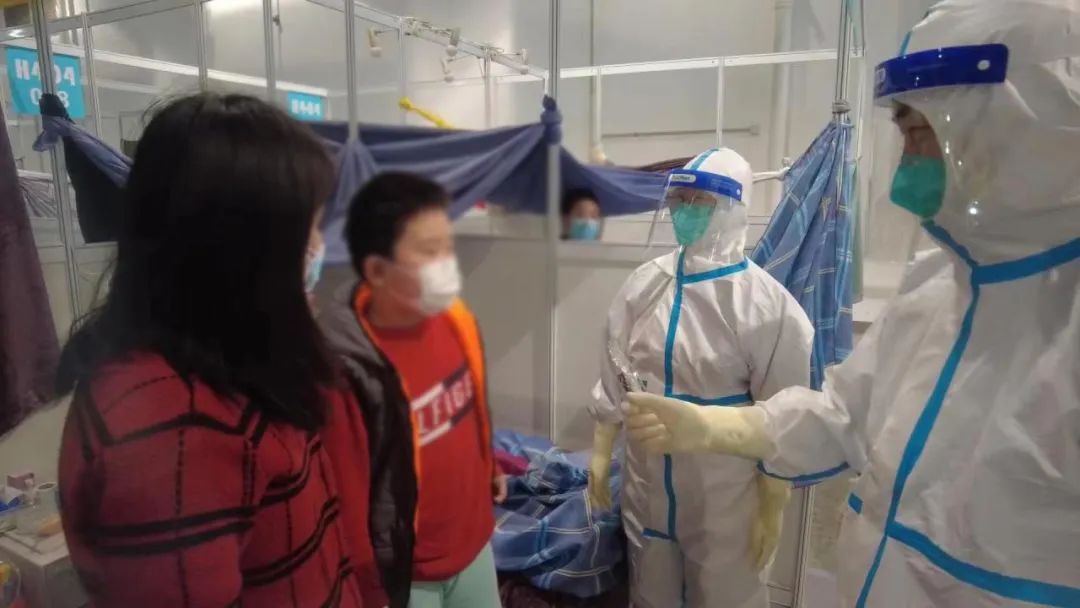

李泓冰(右二)、巨云鵬(右一)在上海世博中心方艙醫院親子病房采訪。

融媒體要求全天候本領,媒體邊界已然消失

我所主持的人民日報中央廚房大江東工作室,記者們平時多以東姐、東哥出現在作品中。東弟巨云鵬,在這一波疫情報道中,幾乎每天出鏡。4月1日,上海全城靜默第一天,在人民日報社新媒體中心指導下,他主持做了一場直播,帶全國網友走遍開埠以來,從未如此安靜的上海——陸家嘴交警怎樣查車、外灘鐘聲怎樣敲響、新華路街道居委會如何讓居民靜下來、復旦大學隔門視頻采訪學生怎么上網課……各平臺加在一起,收看人數超過1000萬。我在朋友圈推送根據直播剪輯的短視頻《請記住,上海這一天》時寫道:

150歲的外灘

第一次遭遇人流清零

東方紅的鐘聲

仍和海關大樓燈光共存

上海依然閃亮

他們依然辛勤

走近歷史的天頭地尾

這一刻失去了輕盈

一切靜默,偶有閃爍

那是城市之魂

……

此輪疫情發生后,大江東工作室還推出了“特殊精神 特殊擔當——上海抗疫系列故事”融媒體作品,每9篇算一季,每季推一回“九宮格”海報。沒想到,而今這出“連續劇”已播完第五季。到4月20日的一集,已是第46回了。每集小故事要求的標配,是文字、圖片、短視頻,缺一不可。居家隔離的記者們仍在奮筆疾書,在小區一線拍攝醫者和志愿者的記者也紛紛化身加入志愿團隊。粗知影片的剪輯、配樂、導播,我這30年的老記清晰地感到,寫、攝、編、播是必備本領,報紙、電臺、電視臺的媒體邊界早已消失。

大江東工作室若干直播和微型紀錄片相繼出爐:《上海抗疫的七個瞬間》《直擊新國博親子艙》《搶建!世上最大方艙》《記者親歷快遞小哥》《記者方艙隔離手記》《我在上海做“團長”》以及N多一線故事紛至沓來——在分社社長劉士安的領導下,記者們爆發的工作激情比平常猶甚,作品數倍于往常。怎能辜負他們的才華和奮斗呢,于是,白天跑現場,夜里編輯,策劃次日選題,每天兩三點睡覺,已成常態。

抵達現場,回應公眾關切,是記者的天然使命

現在的上海,疫情依然嚴峻。

20多天,在方艙親子病區采訪,對國家級專家數度訪談,深入浦東、長寧、黃浦、普陀、青浦、崇明等地街道或居委會調研,采訪廣東、海南、江蘇等地援滬醫療隊;親歷陽性感染者轉運、重癥患者的救治會診……

單位沒有天然氣,保安師傅用自帶的電飯煲、自己的存菜存糧給我們烹調,和市民一樣,也經歷過吃方便面、盼蔬菜到來的窘境;也不斷接到過來自各方的緊急求醫求藥求菜的信息,努力想盡一切辦法協調解決;更得到了來自總社領導的慰問,來自北京同事的援助,來自各方的防護物資和新鮮食材……

在應急采訪的日日夜夜,人民日報記者和這座看似靜默的超大城市,和2500萬常住人口以及數百萬的流動人口,同呼吸、共命運。

回看3月31日,這一天,上海的奧密克戎陽性感染數字,已經讓全國人民焦心了:358(確診)+4144(無癥狀)。但是,沒有想到,后面的數字還將飆升甚至突破每日2萬。

這一切猝不及防。記者力量有限,這個時候,我們最應該關注什么呢?

對大江東工作室而言,疫情防控中百姓最關注的,就是我們的聚焦報道主題——引導受眾科學認識疫情防控的必要性,努力反映基層一線的真實情境和奮斗精神,對百姓的負面情緒,也要有同理心同情心,從認識問題、解決問題的角度,進行疏導。

剛開始,有些上海市民對本輪疫情有一種自嘲甚至是搞笑心態的。3月31日,綠葉菜成為市民主色調。我入住分社閉關管理后約寫的第一篇大江東作品,是記者曹玲娟撰寫的《魔都這一夜!愛與倔強,百萬人共享精神“年夜飯”》——網上電音直播間涌入400萬人次,瘋狂刷屏的全是揮舞著綠葉蔬菜的年輕網友,“笑不活了”,讓上海全面封控的前夜,成了“跨年夜”——這個作品,在人民日報客戶端閱讀量很快突破100萬。

4月1日,我敏感地意識到集中隔離收治點(后稱方艙)建設是當前上海抗疫的“重中之重”,趕緊約了正在新國際博覽中心指揮的老朋友陳爾真。

李泓冰(左)在上海新國際博覽中心方艙醫院采訪陳爾真。

他是上海集中隔離收治點醫療救治組組長,這已經是他任現場指揮的第五個隔離點了。根據百姓關切,我們問了幾個后來被同行稱道的問題:對于無癥狀感染者和輕癥病例來說,診斷和治愈的流程是怎樣的?氣溫轉低,展館空曠,對治療會否有影響?有市民進隔離點有恐慌心理,你怎么看?有感染者入住后沒有給藥,也沒有核酸檢測,能解釋一下嗎?您當年馳援過武漢,和上海比,兩場戰“疫”有什么區別?上海目前沒有重癥,該怎么看?為什么上海無癥狀感染者比例高于其他地方?無癥狀感染者今后有可能居家隔離嗎……

陳爾真的回答理性縝密,充分體現了一位優秀醫者的專業精神。《專訪陳爾真:為什么上海無癥狀感染者比例較高》一文,幾乎被全網推送,甚至被頂上熱搜,數千萬的傳播量,傳遞了科學抗疫的重要信息。一周后,陳爾真轉戰第七個、也是全世界最大方艙的建設,人稱“四葉草”的國家會展中心(上海),擁有5萬張床位。我們在那里采訪推出的《上海感染者日增兩萬,方艙能否滿足需求》報道,依然是公眾高度關注的話題,依然傳播量極大。

走近一線的他們,傾聽苦辣酸甜,努力“穿針引線”

這一次疫情,把平時在上海相當低調、幾乎沒有存在感的居民區、居委會的書記們,驟然推到眾目睽睽的第一線。老百姓的吃飯和看病買藥,是他們每天都要面對的兩大難題。“你出不了的門,是他們回不了的家”——和一線醫護人員一樣,他們是當下的上海,責任最重、最為疲憊的人群。

弦繃得太緊,會斷。作為矛盾膠著點,他們有太多的無奈和委屈。疲憊不堪的他們,在網絡上的聲音被不斷放大,被推成某些負面輿情的“主角”。我在“人民銳評”《微光成炬,和逆行的醫者一同守“滬”》中說道:封控讓相當多社會精英關在家里,3000多萬人口的一線管理重任,落在這些“阿姨”“爺叔”身上。很難杜絕“一地雞毛”。疾跑中的奧運選手,突然靜止也會腳步踉蹌。身心俱疲、猶在奮戰的基層工作者,固然需要是來自體制和組織的強力支撐,也請網友在他們工作間隙掃過手機屏幕時,看到一些些點贊、安慰、力量和支持……

基于此,大江東工作室有意識地尋找這樣一些居委會書記,要鼓勁啊!畢竟,上海抗疫成敗,他們是“關鍵”之一。

4月6日,找到了“那個電話里哭泣的北蔡南新四村居民區書記”何秀梅。之前,有居民給她打電話,投訴陽性感染者未及時轉運,兩人的對話錄音在網上熱傳——她仍在工作,“難處肯定還有,希望互相理解,我們會竭盡全力”;

4月10日,找到了凌晨發文辭職的黃浦區五里橋街道海悅花園居委會書記馬勝燁,聽這位“奔六的小伙”,講了3個小時的苦辣酸甜,讀了居民們上萬字的挽留信息;

4月13日,沖到《呼救!》網帖事發地——普陀區華師大二村,在居委會工作人員小王的陪伴下,隨機進6位九旬老人的家探訪,看到了居委會的努力和面臨的困難,探討如何做好老年社區保障;

4月15日,記者巨云鵬走訪了《普陀梅六小區:距離全軍覆沒還有17天》的事發地,體察轉運難、開藥難,同時實錄了居委會書記章小靜夜以繼日的籌謀和苦干……

針對不斷變換的輿情熱點,大江東工作室還關注過年輕民警護佑流浪小狗、江西流浪老人獲警方救助入院收治、吉林流浪老人雨夜被巡邏民警收容、94歲老人深夜被轉運以及《烏龍電話成熱線,網紅大潤發店長和他的105個兄弟》等一系列貼近民生冷暖、貼近抗疫一線并努力弘揚責任擔當的新聞故事。

4月7日,北京總社來了幾位業務精、年紀輕的強援,版面采寫壓力頓時減輕。江蘇分社王偉健也自告奮勇加入大江東工作室小分隊,和我們一起睡行軍床,跑第一線。尤其值得一提的是,他注冊了美團,化身快遞小哥,實地送了大半天的快遞,我們一路跟隨,同期直播。之后剪輯的4分鐘短視頻《記者化身快遞小哥,送藥送物甘苦備嘗》在各平臺熱播,瀏覽量超過千萬;更以《記者體驗外賣送單,穿梭街巷里弄 保供“最后一公里”,我出一份力》為題,呈現在人民日報要聞版——實現了“一次采集、多種呈現”的媒體融合傳播。

直面疫情、不屈奮戰的上海,沉浸其中,記錄當下,是我即將終結記者生涯的最后一次莊嚴使命……

(作者:人民日報社上海分社副社長李泓冰)

本期編輯:孫輝剛 劉勝男 張君

本文內容由人民日報社提供,轉發請注明來源為“中國記協”微信公眾號。